转自新校长传媒

今年,全国除特别行政区外,已有29省份、分五批实施新高考模式,新疆、西藏的改革也已启动。

十年改革进程,新高考已有了格局性的改变。这场“自恢复高考以来最全面、最系统、最深刻”招考制度改革的指向性已经越来越明晰——看似越来越不按常理出牌的高考,正从“考知识”全面转向“考思维”“考能力”“考素养”。思辨化的作文题、反套路的新型命题告诉我们:未来的学习优势不会再从一轮又一轮的题海中产生。

拿着旧钥匙找不到新大陆,“新高考”进入收官期,这场改革究竟意味着什么?

回归基本原理,打牢学科根基

新高考到底在考核什么?作为高考命题理论指南的《中国高考评价体系》明确提出,高考的考查要求有”四翼“:必备知识、关键能力、学科素养、核心价值。

其中,必备知识是学生长期学习的知识储备中的基础性、通用性知识,是学生今后进入大学学习以及终身学习的必备知识。所以,高考尽管是选拔性考试,但也至少有60%的基础题。

被许多考生认为是今年高考“最难学科”的历史全国卷,命题也加强了对基本概念、基本史实等基础内容的考查。北宋修建军事工事一题,考查学生对宋辽、宋金、宋与西夏关系等基本史实的系统了解;古埃及文明特征一题,紧扣新课标“了解各文明古国发展的不同的特点,并分析、认识这些特点形成的时空条件”内容要求。

这也是高考考查的“基础性”,强调基础扎实,关注学科主干内容。这种命题特征在呼吁老师和学生回归基本原理,为培养高阶能力筑牢学科根基。没有基础知识的根基,很难去谈论更高层次的素养。

基本知识是“术”,学科思维是“道”

那么,为什么近年来大家都反映高考题难度加大?

因为对基础知识的考核,考的并非是单一知识点的简单再现和机械重复,而是要求学生运用基础知识和基本原理解决具体问题。

比如,今年全国卷地理“广西南宁新旧气象站气压数据”两题,提供的选项均是海拔、气温、纬度、风向等常用概念,但要求学生能够利用所学推断站点环境差异。基础知识已经从终极考点成为命题人眼中的“必备工具”。

如果说基本知识是“术”,那么学科思维就是“道”。这几年高考越来越注重考核“道”的层面,考核知识背后的形象思维、抽象思维、归纳概括、演绎推理、辩证与批判性思维等等学科思维。

这一点在今年的全国卷语文中有明显的体现。

人工智能是相当大的社会热点,常规的考题或许会让考生大谈人工智能的价值与利弊,人工智能时代人类的价值等等。而全国卷语文阅读1材料讨论的是花草种植,采用问答体的形式结构全篇,十五个问题层层递进,逻辑严谨,第4小题还要求学生推测作者的行文逻辑,提出问题。这道题全篇不着一字人工智能,却处处体现出训练人工智能所需要的系统性思维、逻辑思维与问题意识,以术见道。

数学卷则从试卷结构设计上就突出思维考核。从去年开始,数学新课标卷就调减了题量,增加了解答题的总分值,优化选择题的赋分,让学生不必过多关注做题的进度和速度,但会要求更专注、更深度的思考。

2024年的全国卷化学的一题,要求根据反应关系图,经过逻辑推导和探索给出答案和论证过程。非常注重遵照事实的证据推理,如果硬记教科书里关于实验现象和结论的描述,可能会翻车。

靠突击刷题,无法习得学科思维

还有许多学科试题都在跳出知识本身,考核背后探究意识、深度思维。在这种命题趋势下,“题海战术”的收益越来越低,有效应对新高考的策略应该是“授人以渔”,在日常教学中加强关键能力和学科素养的训练,不是替学生总结,而是要让学生独立探索答案,享受思考的乐趣。

所以,所谓功夫在日常有两层含义,一是教材和课堂学习之外的日常理解应用,二是长期的、习惯性的思维训练。

首先,高考题目越来越新,但这并不意味着不需要再花大量精力钻研教材、抓基础,犹其是对基础知识的日常理解,高考仍有许多题型考核的是基础知识,创新题型也会以基础知识为根基。

另外,思维品质在近年来的高考命题中得到越来越多的重视。而学科思维的培养并非是突击刷题能获得的,是在日常学习中逐渐积累与训练而来。

除了基础性,综合性、应用性也是高考的考查要求。综合性体现在综合运用不同学科知识、思想方法,多角度观察、思考,发现、分析和解决问题,应用性体现在灵活地应用所学知识分析和解决实际问题,学以致用。

这几年的高考命题越来越有”功夫在诗外”的意味,题目超出了单一学科甚至教材的范围,在跨学科项目和日常生活中取材,考核综合素质,要求学生在学科之外、在课堂之外进行真实的学习。

在学科之外:走向大领域学习

在新高考的许多命题中,知识点不是以孤立的、碎片化的形式出现,无法简单归纳在某个单元或学科之中,而是相互连接彼此渗透。

一是会将学科中不同板块的知识融汇在一题中。

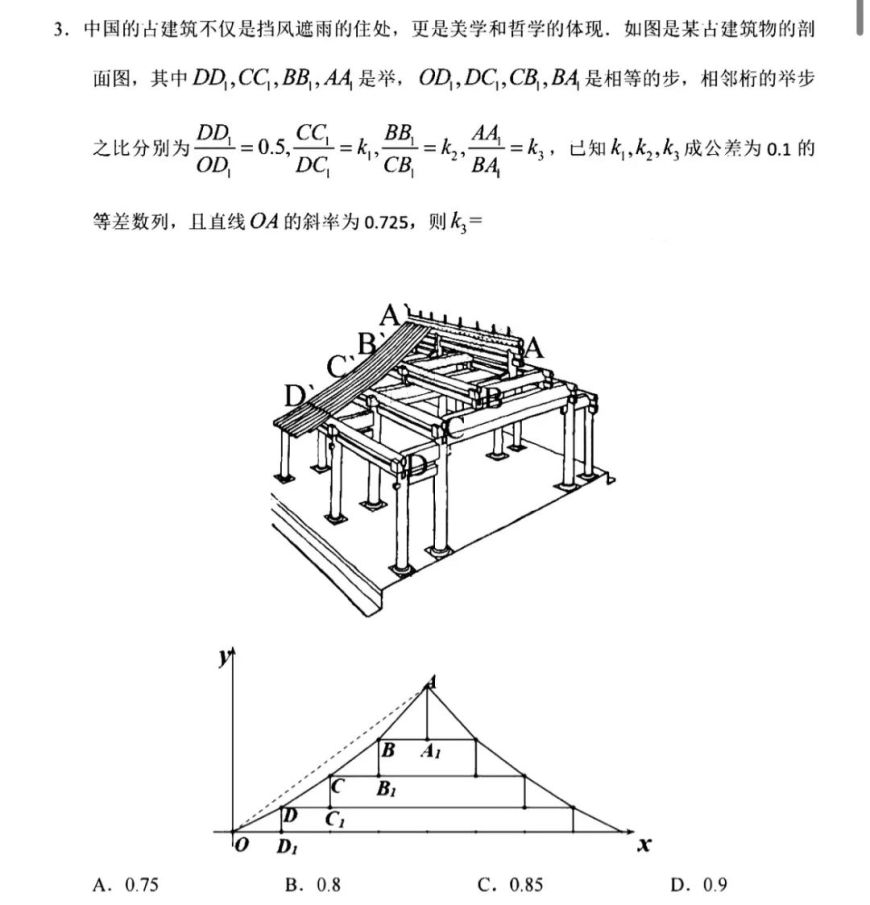

比如,2022年新高考数学卷中有一题,是以中国古代建筑中的举架结构为背景,考察学生综合应用等差数列、解析几何、三角函数等基础知识解决实际问题的能力。2024年化学全国卷曾出现过,选择题每个题干都对应不同部分知识的情况,思维跳跃性比较大。

二是打破学科壁垒,体现跨学科的综合性。

2024年四省卷化学反应原理一题,需要结合物理知识进行计算。近些年新高考语文阅读都在跨学科选材,涉及到国际关系学科、人文地理学科、马克思主义哲学学科等内容。今年的各省历史题也出现了融合地理知识、甲骨文知识的情况。

真实世界是一个复杂而综合的有机体,单一的知识往往无法解决问题,若要学好一门学科,必定需要其他学科知识和思维的补充。

在课堂之外:走向真实的学习

2025年上海等级考政治试卷中有一道题非常“接地气”的命题。

在“基层治理与法治建设”这一模块,考题以调解邻里监控纠纷切入,通过“法治带头人”老张解决社区纠纷的故事,让学生撰写面对不同行动主体的劝阻话语,完善《住户公约》守则。

这一题跳出了课堂,法治的观念和知识自然融入极其真实的日常情境中,同时考查学生的沟通能力、对身边人的观察与思考,很能体现新高考的另一个整体趋势:试题向生活开放。

这个趋势在语文试题中体现的更加明显。近几年的高考作文明显已经脱离了课本,今年的“将梦赠与他人”“生活中到处有数字在闪耀”“文章的专、传、转”,都要求学生能够洞察日常点滴,写出真情与个性,仅靠套路化的案例和抒情很容易言之无物。

考核对日常生活的思考会是语文命题的大趋势,这一点其实已经被写在了《高中语文新课程标准》中,新课标对于"表达与交流“是这样规定的:“学会多角度地观察生活,丰富生活经历和情感体验。对自然、社会和人生有自己的感受和思考“。而写作要”给学生创设表达的情境,让学生乐于表达,不吐不快,同时在评价中厘清观念,引导人格。”

今年的全国卷英语试题,也引入了晒衣后阳光的味道、绿植对情绪的影响、回收边角料食材做饭这些生活中的闪光碎片,充满温情与质感。

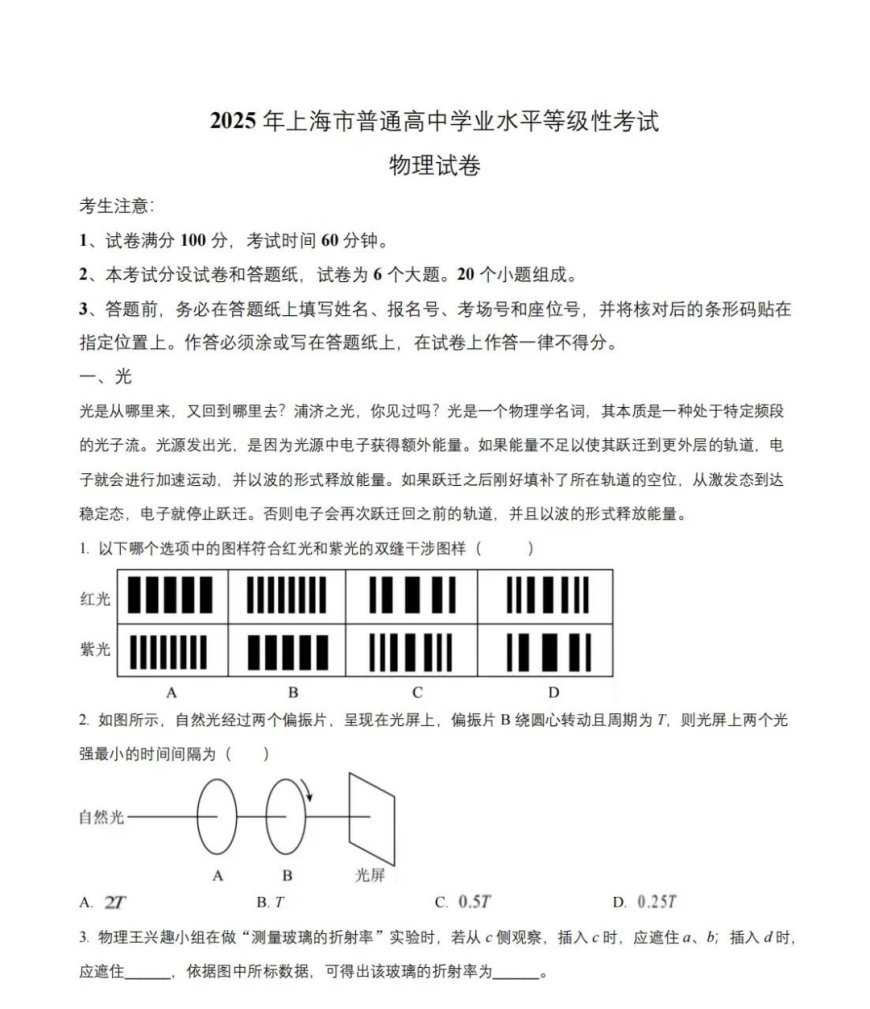

即便是考核学科知识,也会将其置入真实情境中,许多试题都以真实的工业、科研为背景,今年的全国卷生物命题探讨农业育种技术,化学试题以工业废水处理切入,物理试卷则全篇以情境统领,共创设了光学实验、量子百年、滑动变阻器、特雷门琴、汽车制动防撞六个主题情境,将抽象概念与现实生活相联系。

回到教学实际,如果学生的生活被试题填满,对生活和社会的观察与感悟又从何谈起?应当给学生空间,让他们去阳光下呼吸,在生活中学习,从以前的教材即世界,走向世界即教材。

解决问题的能力

新高考试题的题干正变得越来越复杂,模拟真实世界中可能会遇到的问题。考查的不是按照步骤和套路解题的能力,而是能否将知识内化于心,去解决一些非常规问题。

一个表面的变化是,题目正在变得更长、信息量更大,阅读和理解的难度加大,并且从单纯的文字变成文字、图形、图标综合体。

2025年新高考化学卷中的一题,是通过图像考查弱电解质电离平衡,要求学生从曲线中提取有效信息,结合电荷守恒与物料守恒进行综合推理,突破了传统的计算模式。

另外,试题也在给出一些不良结构问题。给了信息未必用得上,得选择使用,或者给的是不完善的信息,需要自己先做出合理假设并运用自己所做假设解决实际问题。

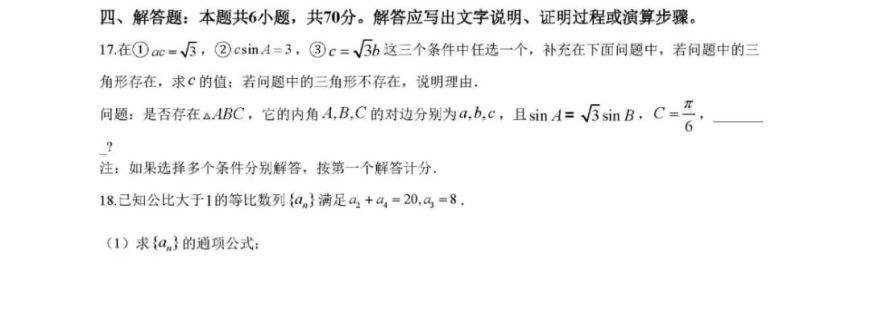

2020年山东高考有一道数学题,要求从三角形边和角关系的三个条件中任选一个,补充到解三角形问题中,并且需要考生自己判断三角形是否存在,给出答案或理由。

2022年的数学新高考2卷也有一题,题目给出了三个条件,要求学生选取两个作为已知条件,证明另外一个成立,给学生提供了选择的自由度和发挥空间。

这些题目的指向性都是,要求学生通过现场学习,依据基本原理来谋划解决陌生问题,意在检测学生真正的学习能力。

探究的能力

除不良结构外,开放性问题也是新高考改革的一个方向,试题不设标准答案,检测个性化的知识积累和学科素养。

有些是探究性题目,比如给出现象或问题,要求学生提出假设、设计实验或提出解决方案;有些是非唯一答案题目,可以有多个合理的解释或解法,要求学生逻辑自洽、证据可靠地得出自己的结论或观点;还有试题干脆摆出知识让学生评价。

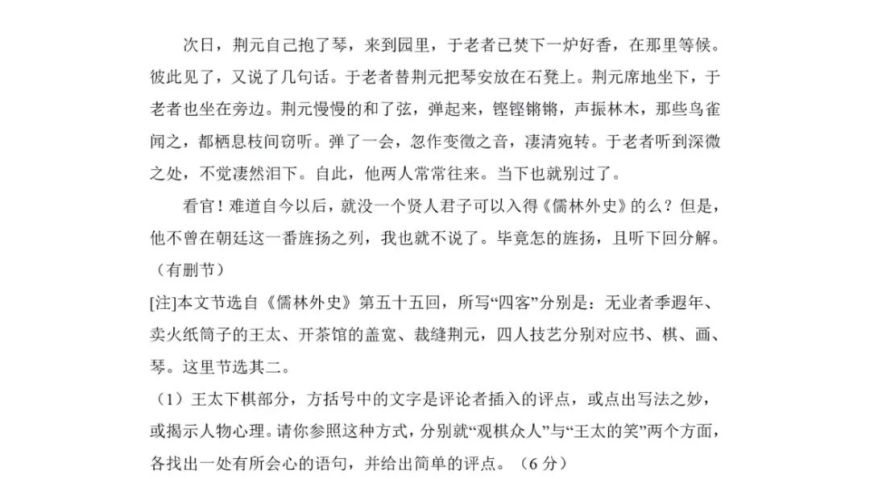

今年全国二卷的阅读题就采用开放性设计,要求考生根据自己对文本的理解和感悟,点评王太下棋的情节,综合考查学科素养。

还有2025年高考历史全国卷,通过呈现唐代诗人分布图、唐代后期进士分布图两个问题情境,设置提出历史认识的探究性任务,并通过建立史料与材料相关的知识逻辑联系,解决问题。

该题非常有探究性,要求学生根据历史现象提出问题,引导学生对知识的好奇心和探索欲,激发内驱力,有了这些,终身学习才成为可能。

学会学习的能力

不管是思维训练还是大领域学习,其实都集中于一点,考查学生是否真正拥有学习的能力,这种能力是终身学习的基础。

怎样才算是拥有真正学习的能力?一是有内驱力,不是被动接受知识,而是因求知欲主动探索知识,并且对知识有自己的想法和评判;二是能运用知识解决真实的问题。

新高考正在通过一些创新性和开放性的试题,检测学生个性,选拔出真正有学习能力的考生。

新高考的改革正呼应着基础教育的变化。教育不能只是灌输知识、驯化思维,让学生在一张张考卷上填出标准答案,而是激发兴趣、呵护个性,培养学习的能力和内驱力,用长期主义还原”育人“的本质。

作者丨徐丹