5月15日是国际家庭教育日,也是全社会关注亲子关系、探索科学育儿的重要契机。在信息爆炸与价值观多元的今天,家庭教育正面临前所未有的挑战:手机使用冲突、学习动力不足、亲子沟通僵局、青春期叛逆等问题,让许多家长陷入焦虑。作为学校,我们深知家庭教育是孩子成长的根基,更是学校教育的重要延伸。本文将从心理学与教育学理论出发,结合当下亲子矛盾的典型场景,为家长提供一套兼具科学性与实操性的解决方案。

一、理解冲突本质:家庭教育中的“冰山理论”

心理学中的“冰山理论”指出,亲子冲突的表象(如争吵、顶撞)仅是冰山一角,深藏于水下的是未被看见的情感需求与价值观碰撞。例如:

手机争夺战

孩子沉迷手机背后,可能是社交需求未被满足、现实成就感缺失,或家长过度控制引发的逆反心理。

学习动力不足

表面是拖延与懒散,实则可能源于目标感模糊、挫败体验积累或过度外部压力下的自我保护。

敬畏缺失与过激行为

青春期孩子渴望独立,若家长仍以权威压制,易激发对抗;而敬畏心的培养需建立在尊重与规则并行的基础上。

理论支点:家庭系统理论强调,亲子关系是动态互动的结果。家长需从“管理者”转向“支持者”,通过情绪管理、沟通技巧与价值观引导,帮助孩子建立内在成长动力。

二、四大冲突场景的破局之道

场景1:手机使用——争夺“数字时代”的话语权

问题本质:手机不仅是娱乐工具,更是青少年社交、娱乐与自我表达的载体。强制没收易引发激烈对抗。

科学策略:

1.契约式管理:与孩子共同制定《家庭手机使用公约》,明确使用时长、场景与奖惩规则。例如:“周末每天1小时自由使用,超时则次日禁用”。

2.替代性满足:用家庭活动(如桌游、徒步)或兴趣课程填补空虚感,减少对手机的依赖。

3.榜样示范:家长减少在孩子面前刷手机,用“放下手机陪我聊天”的主动行为传递尊重。

场景2:学习动力不足

——从“外部驱动”到“内在觉醒”

问题本质:分数至上的评价体系易让孩子将学习视为任务而非探索过程。

科学策略:

1.目标拆解法:将大目标(如考满分)拆解为可量化的阶段性任务(如每日掌握5个知识点),并设置“成就银行”记录进步。

2.游戏化学习:用“知识闯关”“错题寻宝”等趣味形式激发兴趣,例如通过编程设计数学游戏。

3.成长型思维培养:用“这道题很有挑战性,你尝试了三种解法,真棒!”替代“你怎么这么笨”,强化努力而非天赋的价值。

场景3:亲子对抗

——从“权力争夺”到“情感联结”

问题本质:青春期孩子的独立意识觉醒,家长若以命令式沟通(如“必须听我的”)易触发防御机制。

科学策略:

1.非暴力沟通四步法:

观察:“我注意到你这周三晚饭后就进了房间,没和家人聊天。”(事实而非评价)

感受:“妈妈有点担心你是否遇到不开心的事。”(共情)

需求:“我们希望家庭是彼此支持的港湾。”(价值观)

请求:“今晚饭后能一起散步20分钟吗?”(具体行动)

2.家庭会议制度:每周固定时间讨论家庭事务,让孩子参与决策(如假期安排),培养责任感与归属感。

场景4:学习压力过大

——从“焦虑传递”到“心理赋能”

问题本质:家长将自身焦虑投射到孩子身上,导致“鸡娃”与“躺平”的恶性循环。

科学策略:

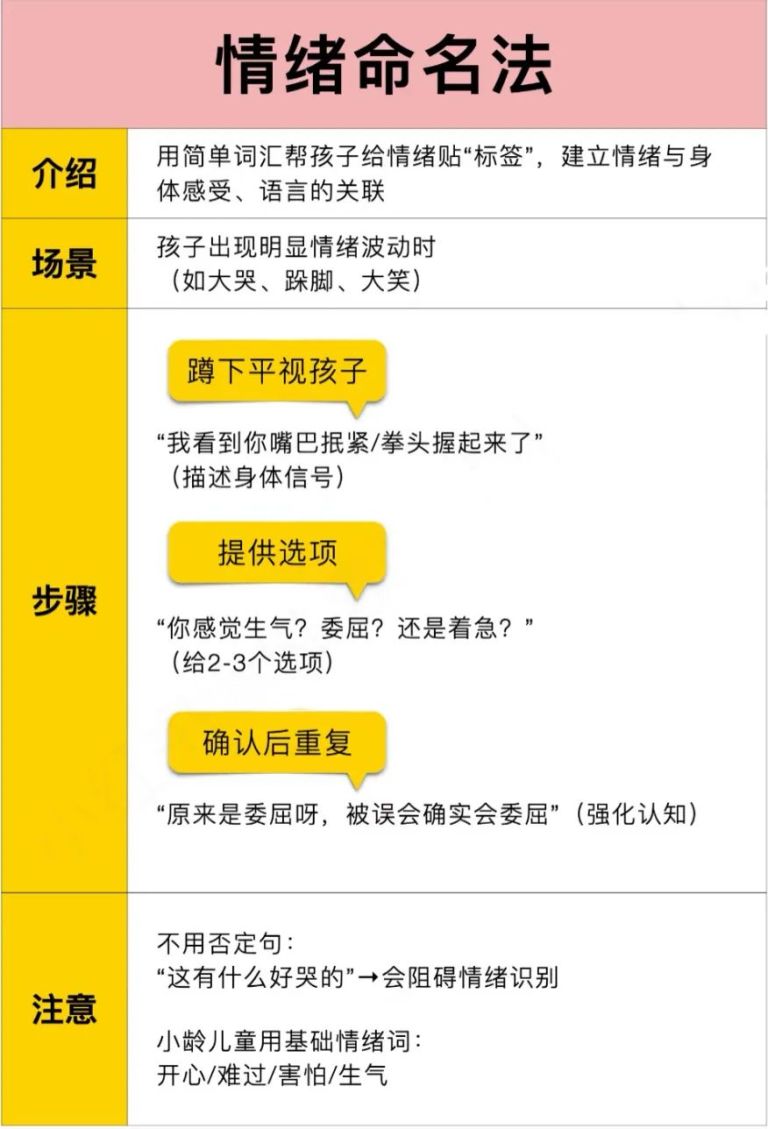

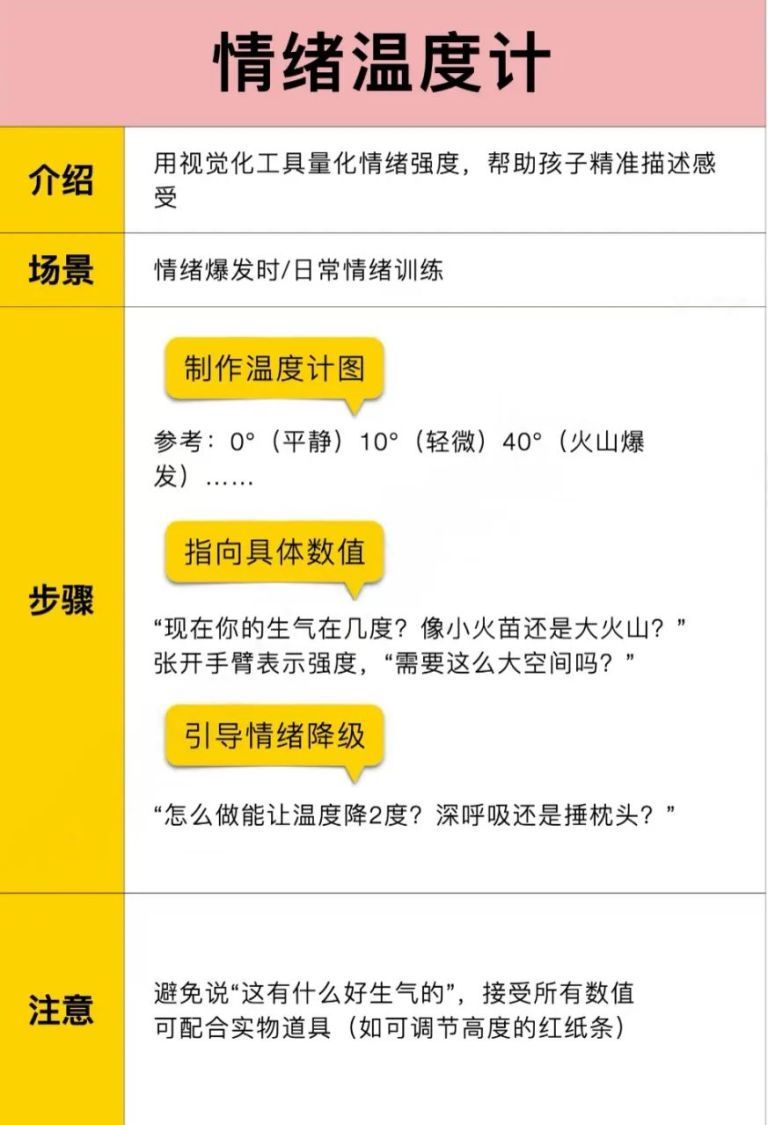

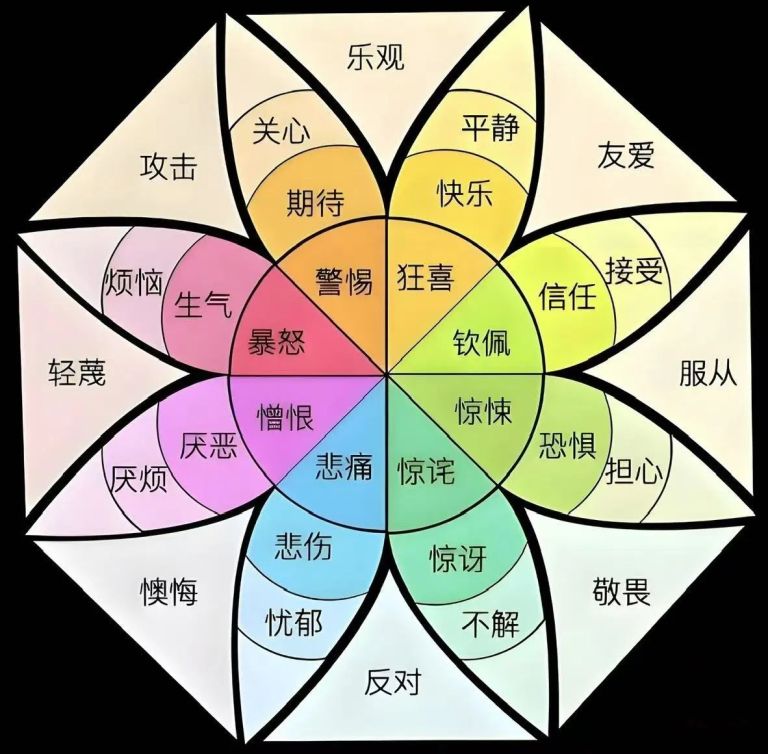

1.压力可视化工具:与孩子共同绘制“压力温度计”,用颜色标注学业、社交等压力源,讨论缓解方法(如深呼吸、正念冥想)。

2.抗挫力训练:通过“失败博物馆”活动(收集考试失利试卷并分析改进),让孩子理解挫折是成长必经之路。

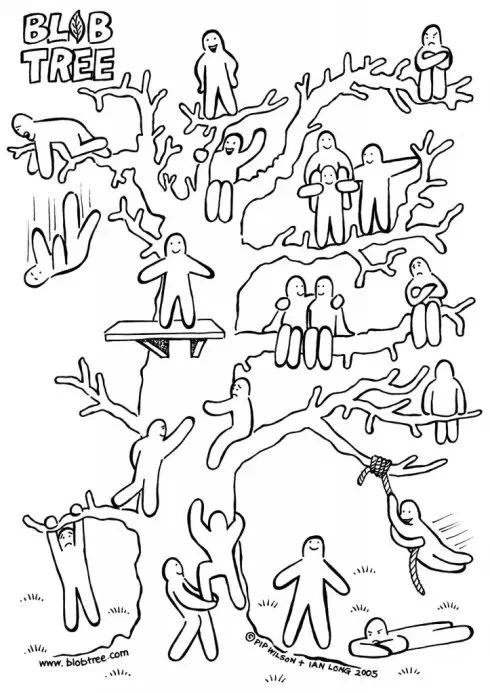

3.家庭支持系统:建立“情绪树洞”机制,允许孩子随时倾诉烦恼,家长只需倾听而非评判。

三、家庭教育的底层逻辑:从“教育孩子”到“自我成长”

情绪管理先行

家长需先处理自身情绪,避免“踢猫效应”。可用“STOP”法则(停-想-做-平复)中断冲动反应。

边界意识建立

不同年龄段需差异化对待:

小低段:通过绘本共读、角色扮演传递规则;

小中段:用“家庭辩论赛”探讨价值观冲突;

小高段:尊重隐私,以“顾问”而非“指挥官”身份提供支持。

家庭文化浸润

通过共读经典(如《傅雷家书》)、践行传统礼仪(如餐前感恩),将客厅的电视墙改为书墙也是很不错的境教,在潜移默化中塑造价值观。

教育是慢的艺术,更是爱的科学!

家庭教育不是一场博弈,而是一场需要智慧与耐心的双向成长。在这个特殊的日子里,我们呼吁家长:

• 做观察者:读懂孩子行为背后的心理密码;

• 做倾听者:用共情代替说教,用陪伴替代控制;

• 做学习者:持续更新教育理念,与孩子共同进化。

愿每个家庭都能成为孩子心灵的港湾,让爱与智慧在科学方法的滋养下生根发芽。

本文部分资源来源网络,如有侵权,联系删除。

收集:肖秀梅

编辑:黄 湘

一审:胡 雅

二审:萧海成

三审:梁庆助

- END -